研究・開発の窓 COLUMN

ラマン顕微鏡で細胞組織内分子を可視化する

大阪大学大学院工学研究科 藤田克昌教授、 産総研先端フォトニクス・バイオセンシングオープンイノベーションラボラトリ 藤田聡史副ラボ長

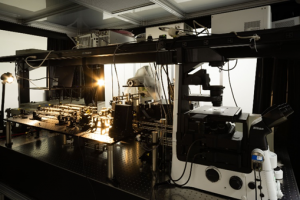

2022年8月、国の研究機関である国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)と大阪大学の共同研究により、ラマン顕微鏡(写真)という技術を用いて、細胞を壊さず、標識することもなく、肝細胞内の薬物代謝活性を可視化することに成功したという成果が発表された。ラマン顕微鏡が、創薬や診断技術、再生医療などの生命科学分野の技術開発に貢献する可能性を実証した研究成果として、脚光を浴びている。

大阪大学吹田キャンパスの一画にある「先端フォトニクス・バイオセンシングオープンイノベーションラボラトリ(PhotoBIO-OIL)」は、2016年に始まった産業技術総合研究所のオープンイノベーションラボ構想の一つとして2017年1月に創設され、大学と研究機関、企業が協力し、フォトニクス(光工学)を生命工学、医療、創薬などに活用、社会実装するプロジェクトが進んでいる。

中でも、今、注目の研究プロジェクトが、フォトニクス研究者である大阪大学の藤田克昌教授と、細胞工学研究者である産総研の藤田聡史副ラボ長らのグループによる、ラマン顕微鏡を用いた細胞組織内分子の可視化研究だ。

ラマン顕微鏡は、1930年にノーベル賞を受賞したインドのラマン博士によって発見された“ラマン散乱”という原理を基にした光学顕微鏡の一種である。光が物質に当たると物質の周囲に跳ね返るが、このときに微妙に色が変わって見えることがある。当たった光の波長とは異なる波長の光がわずかに含まれているからで、これをラマン散乱という。

藤田教授(大阪大学)は、「ラマン顕微鏡はレーザー光を物質に当て、散乱した光をラマン分光法という方法でスペクトルを分析し、微妙な違いを1000色ほどの色で可視化できるようにした顕微鏡だ。分子構造が同じであれば同じ色に見え、違いがあれば違う色として見える。

ラマンスペクトルを解析すれば、その物質が何であるかも特定できる」とその原理を説明し、「だが、ラマン散乱光は非常に微弱なため、測定が難しいうえに時間もかかり、長い間、細胞の観察などには役に立たないと考えられてきた。十数年前にわれわれ大阪大学が測定感度を高め、速度を従来の400倍に高速化したラマン顕微鏡を開発し、さまざまな分野での応用が始まった」と続ける。

藤田教授らの研究成果を実装したラマン顕微鏡は、大阪大学発のベンチャーであるナノフォトン社から2005年に製品として市販され、その後も高機能化が図られている。

ラマン顕微鏡技術を細胞内のイメージングに応用することで、何が可能になるのだろうか。藤田副ラボ長(産総研)は、「従来技術による細胞内分子イメージングでは、まず観察対象となる分子に蛍光分子を結合させる“標識”作業を行い、それを顕微鏡で見ることになる。

だが、標識用の分子が細胞内に入る事で細胞はダメージを受ける場合があるし、元の観察したい細胞とは異なる状態になってしまう。ラマン顕微鏡の素晴らしいところは、標識化が一切不要であり、手を加えていない生きた細胞の分子観察ができることだ」とメリットを語る。

これまでラマン顕微鏡は、一般的な光学顕微鏡と比較して強い照明光を用いるため、光による細胞ダメージが懸念されてきたが、近年のレーザスキャン技術とカメラの進歩により、光によるダメージは大幅に抑えられるという。

「例えば、今回発表した薬物代謝酵素の活性を測定する実験をしようとすると、従来技術では細胞をつぶして酵素を抽出、あるいは細胞に発光基質を添加するなど、細胞を破壊するような操作が必要だった。実験によって損傷を受けた細胞は再利用できない」と藤田副ラボ長。

ラマン顕微鏡は非破壊的な操作で細胞内を可視化できるため、細胞を使った実験だけでなく、破壊的な方法を用いることのできない細胞の品質管理、例えば細胞培養で作成した移植前臓器の検査などでも有用ではないかと述べる。

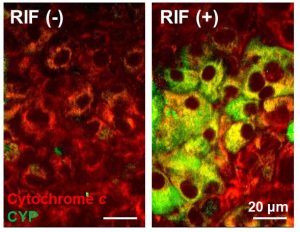

2022年8月に発表された研究成果は、ラマン顕微鏡とヒト肝細胞を使った実験により、薬物代謝酵素CYPの酵素活性が酸化型CYPの分子数と相関することを見い出し、その知見をもとに、ラマン顕微鏡を用いて無標識かつ非破壊的にCYPの酵素活性を可視化する技術を開発したというものだ(図1)。

(写真提供:大阪大学 李梦露 特任助教提供)

藤田教授は「還元型CYPと酸化型CYPがどんなラマンスペクトルを示すかは、ある程度推測できるので、細胞内でそれを見つけることは可能だ。しかし、それが本当に還元型CYPや酸化型CYPのラマンスペクトルであることを証明するために、複数の従来技術を用いた実験結果と一致するかどうかを検証し、一つ一つ丁寧に証拠を積み重ねていった。研究開始から成果発表まで4年かかった」と話す。

同定したラマンスペクトルにより、さまざまな条件の細胞に含まれる還元型CYPと酸化型CYPの分子数を測定すると、酵素活性の高い細胞群で酸化型CYPの分子数が多いことが分かったという。

藤田副ラボ長は「従来技術では、細胞の中の還元型CYPと酸化型CYPを識別することはできなかった。ラマンスペクトル解析では両者は微妙に波形の異なる別の信号として捉えることができ、細胞集団中での2つの酵素の分布状態まで可視化することができた」と強調する。

「本質的な違いをいえば、蛍光標識による可視化は見たいものを見るための方法であるといえるが、ラマンによる可視化は細胞内の物質を網羅的に計測するため、新しい発見を導く方法だといえる」と藤田教授。今回の研究成果も、最初から酸化型CYPと酵素活性の相関を予想して実験したわけではなかったという。

さらに、「この研究では、肝細胞のCYP活性とグリコーゲンの量に相関があることも見い出されており、肝機能の研究などに応用できるのではないかと期待している」と話している。

ラマン顕微鏡は生命科学の分野で幅広く応用される可能性が広がっている。蛍光分子はベンゼン環2~3個程度の大きさがあり、小分子に結合させると別の物質になってしまうため、従来技術では分子量の小さな薬や糖などの分子を直接見ることはできなかった。藤田教授は極めて小さな分子であるアルキンやニトリルを用いたラマン専用の標識技術を開発中であり、細胞に薬が吸収される様子も直接、観察できたという。

また、藤田副ラボ長が進めているのは、細胞を用いたマイクロフィジオロジカルシステム(生体模倣システム)とそれを応用した病態モデルの開発だが、構成する細胞の品質管理、システムを用いた薬物動態の可視化にラマン顕微鏡の活用を思い描いている。

再生医療分野では前述したように培養細胞の品質管理への活用が考えられるが、「iPS細胞から培養した臓器に未分化な細胞が混じっていないかをラマン顕微鏡で検査することで、がん化のリスクが回避できる可能性もある」と指摘する。

また、診断技術ではラマン顕微鏡を病理診断に用いれば蛍光染色する必要がなくなり、迅速な診断が可能となるため、「乳がんの術中診断を対象に技術開発を進めたい」と藤田副ラボ長は多様なニーズを示唆する。幅広い分野の実験や検査が高速に実施できるように、藤田教授はラマン顕微鏡装置の96ウェルプレート対応も実現している。

PhotoBIO-OILでの活動は、科学技術振興機構の共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)大阪大学「フォトニクス生命工学研究開発拠点」の採択へと繋がり、医学、薬学研究者との共同研究も本格化している。今後の成果が注目される。

過去の記事

-

最先端のプロテオーム解析技術を用いて、進行胃がんの新たな治療標的を同定

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 創薬デザイン研究センター 副センター長 足立 淳氏(創薬標的プロテオミクスプロジェクト) -

研究機関の培養細胞の4分の1が

マイコプラズマに感染、定期的な検査が必須

医薬基盤・健康・栄養研究所 創薬資源研究支援センター長 小原有弘氏 -

薬物動態を解析するマルチ臓器モデルとMPSの冷蔵流通技術の開発を推進

群馬大学大学院 理工学府 教授 佐藤記一氏 -

カロリー制限による老化抑制の新たな分子メカニズム発見

東京理科大学教授 樋上賀一氏(薬学部 分子病態・代謝学研究室) -

遺伝子を使って花や野菜や果物を自由にデザインする

名古屋大学 准教授 白武勝裕氏(大学院生命農学研究科 園芸科学研究室)