研究・開発の窓 COLUMN

研究・開発の窓

化学物質による毒性研究を発展させ、実用的な動物実験代替法の確立を目指す

静岡県立大学 薬学部 吉成浩一教授(衛生分子毒性学分野)動物愛護の観点から動物実験の削減や適正化が推進され、従来、そのほとんどが動物実験で行われていた毒性試験の分野でも代替法の確立が急務となっている。静岡県立大学薬学部の吉成浩一教授(衛生分子毒性学分野)は、それまで培ってきた核内受容体を介した化学物質の発がん機序とその種差の研究を踏まえ、化学物質の安全性評価における動物実験代替法の開発に取り組む研究者だ。 吉成氏の研究室では、医薬品、化粧品、農薬など化学物質の有害作用、ヒトを含む...

システム生物学を使って難病のメカニズムと創薬標的に迫る

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 AI健康・医薬センター 上席研究員 伊藤眞里氏システム生物学は、生命現象をシステムとして理解する科学である。原子・分子から遺伝子・タンパク質、細胞、組織・器官、個体、集団・種・生態系に至るまで、階層化された生命の構成要素とその関係性を、AI(人工知能)などのコンピュータサイエンスや数学的な手法を用いて統合・解析し、システムとしての振る舞い、すなわち生物としての発現系や疾患の発症などにつながるプロセスを解き明かす。このシステム生物学を用いて、難病のメカニズム解明や創薬標的...

X線回折実験でヒト角層の分子レベルの構造と化粧品・医薬品の作用機序を解明

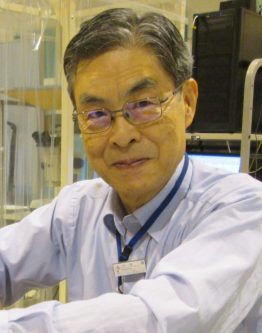

名古屋産業科学研究所 八田一郎 上席研究員皮膚の最上層部にある角層は、バリア機能と保湿機能に関して重要な役割を担っている。名古屋産業科学研究所上席研究員の八田一郎氏(名古屋大学名誉教授)は、ヒト角層の分子レベルの構造解析と角層に対する化粧品や医薬品の作用機序解明で大きな足跡を残した研究者だ。 八田氏のもともとの専門分野は固体物理。1967年に提出した東京工業大学大学院の博士論文のテーマは誘電体の相転移であり、酸化物超伝導体の発見でノーベル賞を受賞したIBMチューリッ...

創薬ツールから生殖医療まで、使いやすいMPSの開発を推進

東海大学 木村啓志教授創薬や再生・細胞医療の分野で活用が期待されるMicrophysiological system (MPS=生体模倣システム)。東海大学の木村啓志教授(マイクロ・ナノ研究開発センター、工学部生物工学科・機械工学科)は、その基盤技術であるマイクロ流体デバイスの研究者で、「使いやすさ」や「汎用性」を重視したMPSデバイスの開発を進めている。 木村教授がもともと目指していたのはロボット工学の研究者。だが、まだ学部生だった2000年代...

ヒトiPS細胞からMPS搭載に最適な肝細胞・小腸細胞を効率的に培養

大阪大学大学院 薬学研究科 水口裕之教授(分子生物学分野)MPS(Micro physiological Systems:生体模倣システム)はマイクロサイズのデバイスと培養細胞を組み合わせて臓器や生体の機能を模倣するシステムで、特に肝臓や小腸の機能を模したMPSモデルは医薬品の薬効や毒性、薬物動態を評価する創薬支援ツールとして期待されている。しかしMPSデバイスに比べ、MPSに搭載する細胞に関しては開発の遅れも指摘されてきた。 大阪大学大学院の水口裕之教授(薬学研究科・分子生物学分...

肝細胞の3次元培養とMPSの技術開発で、病態解明や創薬を支援する

崇城大学 生物生命学部 石田誠一教授(生物生命学科 応用生命科学コース)薬物代謝を担う肝臓は、創薬研究でも重要な位置を占める。崇城大学の石田誠一教授は前職の国立医薬品食品衛生研究所時代から細胞の3次元培養による組織再構築を研究テーマとし、特に肝臓組織の再構築では多くの研究実績を積み重ねてきた。最近ではMPS(Micro physiological Systems:生体模倣システム)の開発を含めて、新たな視点で肝臓病の病態解明や創薬につながる支援ツールの研究に取り組んでいる。 肝臓の細胞には全体の...